導讀:蒙納最新趨勢報告提出了一個大膽的設想:字體可以回應情緒、隨光線變化,甚至由 AI 自動生成。但當幻想與現實碰撞,我們也必須正視一個問題:AI 是設計師的助手,還是對手?

從工業時代的理性美學,到今日的生成式浪潮,這篇文章將帶你回顧字體設計在技術洪流中的每一次震盪,並追問一個關鍵命題:創意,真的可以被高效取代嗎?

AI 正在改變字體的未來想像

蒙納在 2025 年度字體趨勢報告中,特別用一整章探討了 AI 如何催生「回應式字體」,一種能根據情緒與心理數據變化而自動調整的排版系統。它或許能在你注視時聚焦文字,目光移開時柔化字形;也可能會根據時間與光照變化自動更換字體,甚至配合你的閱讀速度,高亮重要段落以提升閱讀體驗。報告還指出,AI 未來可能讓任何人都能輕鬆生成字體設計,無需專業訓練。

不過,蒙納也坦言,這一切目前仍處於設想階段,尚未明確如何落地,或將透過專屬訓練的應用實現。

熱情與懷疑並存

這種對於 AI 與字體結合的期待,並不僅存在於蒙納。在整個創意設計領域,越來越多字體設計師開始使用 Midjourney 製作概念圖、用 Replit 撰寫程式碼,並將 GPT 工具引入創作流程,積極探索 AI 在字體設計中的應用潛力。這既是一場尋找「AI 在字體中實際用途」的淘金熱,也引發了一些設計師對於創意角色被 AI 取代的憂慮。

這場爭論,似曾相識。100 年前,德意志製造聯盟(Deutscher Werkbund)便曾因工業化對藝術帶來的衝擊而展開激烈討論。一部分創作者反對機械複製的藝術形式,另一部分則積極擁抱這股新潮流,最終促成了包浩斯的誕生。當時關於字體是否會突破紙張、結合廣播等媒介的疑問,最終並未真正得出答案。而真正取得突破的,是製造與設計效率本身。

蒙納或許正在重新打開這些「未竟之問」,但對當下 AI 的現實邊界仍保持清醒認知。

創意勞動與 AI 輔助之間的微妙平衡

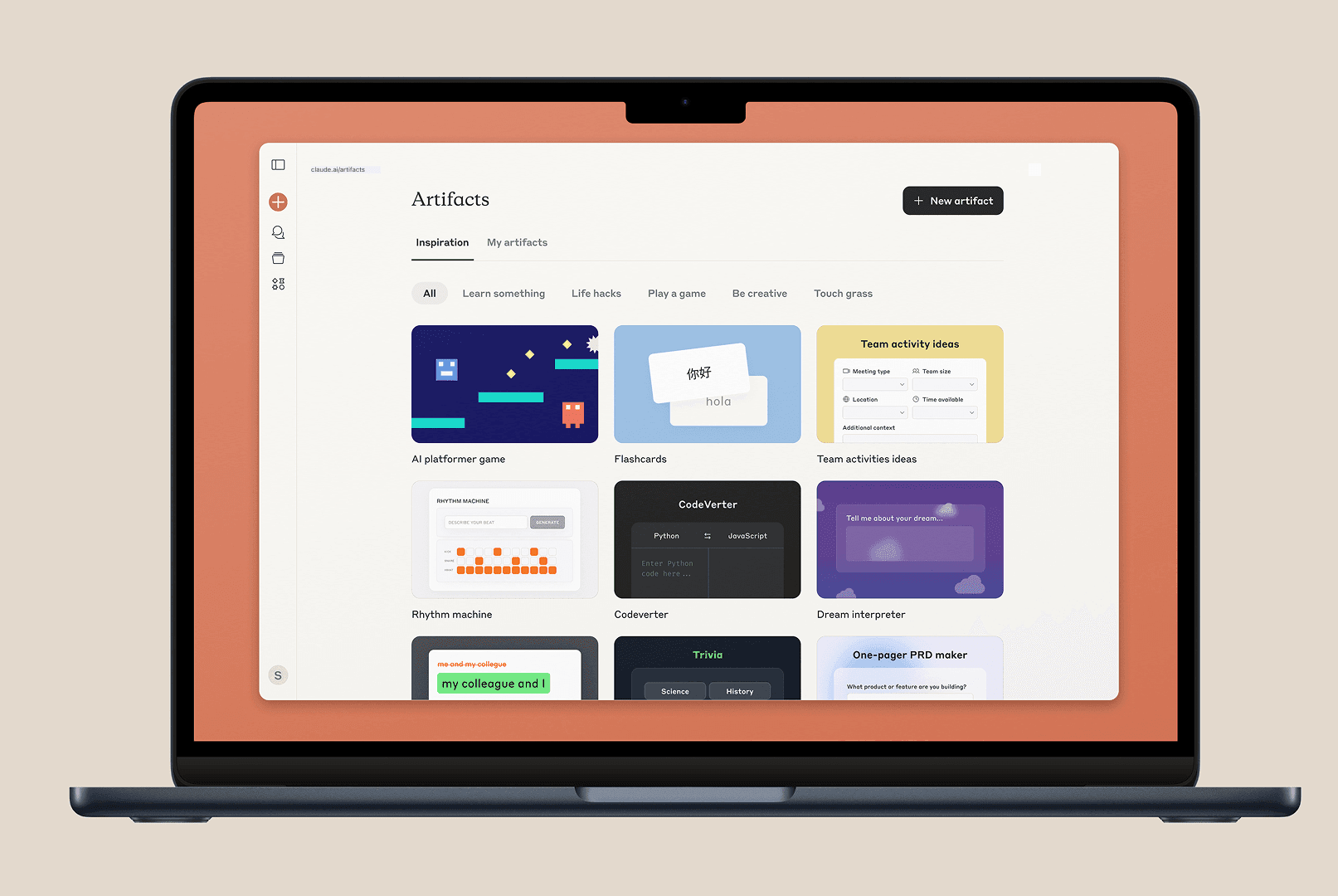

「我們的核心使命始終是讓人們在任何場景下都能找到他們所需的字體,」蒙納資深字體創意總監、2025 年度蒙納字體趨勢報告撰稿人 Charles Nix 表示。這一目標早在 2015 年便已開始布局,當時蒙納就著手訓練自有的字體相似度識別引擎 WhatTheFont。

不過,Nix 也指出,AI 的真正潛力遠不止於此:「AI 的核心,始終是具備設計技能、渴望解決問題的人類。作為字體設計師,能在這個變革節點上工作,是一件令人興奮的事。」他將 AI 視為一個歷史性機遇,就如同當年電腦進入設計行業時一樣,「很多人曾擔心它會取代設計師,但 35 年來的實踐證明,它從未削弱我們的創意力。」

對於 AI 在字體產業的更可行用途,Nix 認為,是用來簡化那些令人疲憊的瑣碎流程,例如字距表建立、OpenType 功能撰寫、字體錯誤診斷等,從而讓創意能更專注、更自由地發揮。

警惕「泡沫式浪漫」:AI 是否真能改善創作?

Dalton Maag 字體工作室創意總監 Zeynep Akay 的態度則更加審慎。她承認 AI 確實具備提升效率的潛力,特別是在重複性工作上能為設計師減輕負擔。但對於生成式 AI 是否真能帶來「更好的創意未來」,她持保留態度:

「我們似乎被誘導去相信,自己的職業、技能乃至生活本身,都是短暫且可被取代的。」Akay 指出,AI 正在推高一種誤導性的敘事,即人類的智識貢獻終將讓位於 AI,而我們所能獲得的回報,目前並不明朗。

她進一步指出,AI 當前的實際應用情況其實仍不成熟:「就像我們還沒弄清楚畫布要長成什麼樣,卻已經拿起了畫筆。」這讓她聯想到 90 年代末的網路泡沫:一開始缺乏明確需求,也沒有與使用者建立連結,最終泡沫破裂。但數年後,網路又以「解決實際問題」的姿態強勢回歸。

在她看來,AI 當下的推進更多是由高層的商業利益所驅動,而非真正從設計師的創作需求出發。

不確定的未來:AI 的舞台可能在邊緣地帶

儘管如此,Nix 並不認為 AI 的實際需求完全缺失。「這可能只是暫時超出了我們的視野。」他指出,在非拉丁語系、設計資源相對薄弱的地區,AI 所帶來的字體生成與可及性,或許具備更具顛覆性的意義。「真正的需求,或許會從邊緣地帶被推動出來。」

不過,在短期內,字體產業的商業模式並不會發生劇烈變化:我們仍然會從蒙納、Dalton Maag 等公司購買授權字體。AI 生成字體的功能,可能會被嵌入到現有的訂閱服務中,並由用戶透過訂閱費用間接承擔其成本。

目前可用的 AI 字體工具仍非常有限,主要集中在辨識與混合字體風格,例如 WhatTheFont 或 TypeMixer.xyz。這就像你試圖透過二維的影子去理解一個四維的物體,AI 未來在字體領域中究竟能做到什麼,仍遠遠超出我們今天的理解範圍。

Nix 表示:「1965 年我們對『字體』的定義,與 2025 年相比已截然不同。我們已準備好接受這類變化。但在現階段,我們仍無法判斷哪些工作流程會被保留,哪些字體設計的核心理念將會被重構。」

回歸創作初心:慢工出細活

回歸創作初心:慢工出細活

在這場 AI 變革的迷霧中,Akay 提醒我們,不應只被 AI 技術「看起來能做什麼」所迷惑。「創作之所以有價值,正因為它不輕鬆、不快速,而是源於長時間的努力、思考與冒險。」

正如她所言,AI 的未來雖然無法阻擋,但我們不必因此放棄理性、急於投入。「我們確實無法把牙膏塞回牙膏管,但這並不代表,我們就該在一個不夠穩固的基礎上貿然前行。」